1967, Saharadurchquerung

Fünftausend Kilometer durch die Wüste

Fünftausend 22 Piloten waren es, die sich 1967 unter der Führung des französischen 0berst du Boucher zur Regatta durch die Sahara aufmachten: Franzosen, Engländer, Amerikaner, Dänen, Holländer und wir drei Deutschen. Mit von der Partie waren Fotografen, ein Kamerateam des französischen Fernsehens und eine algerische Filmgesellschaft sowie eine Menge Touristen. Schließlich war das Ganze auch einigermaßen spektakulär: Die längste Strandsegelregatta der Welt, von der algerischen Sahara bis zur mauretanischen Atlantikküste – insgesamt fünftausend Kilometer quer durch die Wüste.

»Das macht ihr freiwillig ...?«

Manche unserer Freunde zu Hause hatten uns für verrückt erklärt, eine solche Strapaze freiwillig auf uns zu nehmen. Und dafür obendrein unseren gesamten Jahresurlaub aufzubrauchen. Mal ganz zu schweigen von den viertausend Mark, die jeder Teilnehmer zu bezahlen hatte. Wobei diese Gebühren nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten des Unternehmens deckten. Im Wesentlichen wurde die Regatta vom französischen Fernsehen, von französischen Zeitungen und vom National Geographic Magazin finanziert. 1968 und 1972 wurden noch zwei weitere Touren unternommen.

Zurück in die Sahara. Welche und wie große Strapazen uns dort tatsächlich erwarteten, ahnten wir vorher nicht. Doch wir wussten, dass die Regatta sehr gut organisiert und mithin kein leichtsinniges Abenteuer war: Landrover würden uns begleiten, Kleinlastwagen für unser Gepäck, Proviant und Zeltausrüstungen. Darüber hinaus gehörten zwei einmotorige Flugzeuge der französischen Armee, Mechaniker und wüstenkundige Führer mit zum Geleit. Außerdem hatte uns einfach so richtig der sportliche Ehrgeiz gepackt und auch die Freude am Abenteuer. Deshalb: Strapazen? Na, die würden wir überstehen …

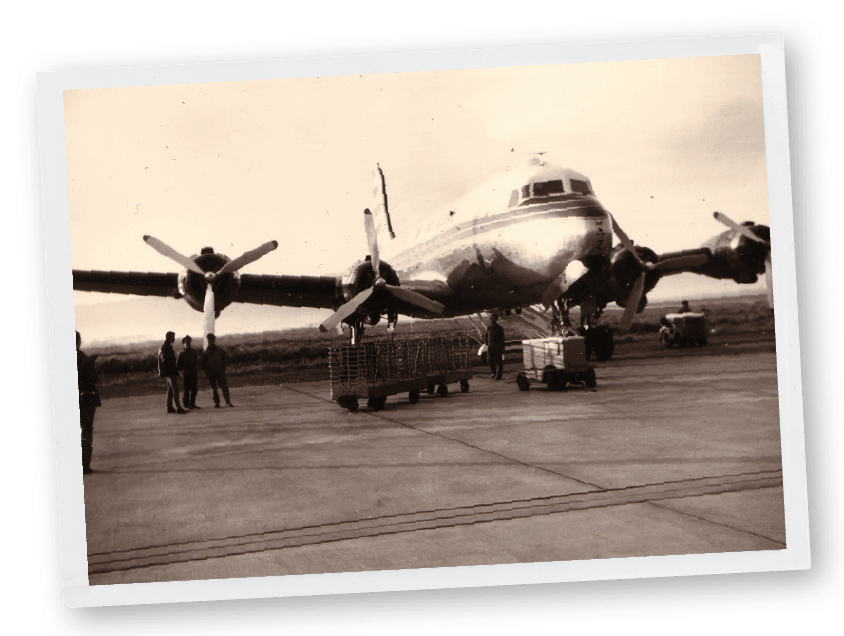

Bevor es losging, mussten wir uns noch gegen alle möglichen Krankheiten impfen lassen. Dann war es endlich soweit: Wir drei, Rüdiger Grassy, Uwe Schröder und ich, flogen nach Paris. Dort war der Treffpunkt für die Mehrzahl der Teilnehmer. Viele von ihnen kannten wir schon von früheren Regatten. Von Paris ging es dann gemeinsam weiter im Flieger nach Algier. Hier wartete eine alte DC3, die uns nach Colomb Bechar brachte – einer großen Oase im Südwesten Algeriens und Ausgangspunkt der Regatta.

Wir schlagen die Zelte auf

Es war der 10. Februar 1967, an dem wir in Colomb Bechar landeten. Glühende Hitze. empfing uns, blassblauer Himmel über der Wüste und der grünen Oase. In der gab es Palmen, Getreidefelder und Orangenplantagen nebst sechstausend Einwohner.

Im Colomb Bechar treffen sich zwei alte Karawanenstrassen: Die eine führt nach Süden zum Golf von Guinea und die andere nach Westen, nach Nouakchott, der mauretanischen Hauptstadt an der Atlantikküste. Das war unsere Route. Oberst du Boucher hatte sie gewählt wegen des Nordostwindes, der hier im Winter fast ständig weht. Fast ständig …

Gleich nach der Ankunft ging es an den Aufbau der Zelte am Rande der Oase. Die Landrover waren bereits da und mit ihnen Achmed Zoum Zoum. Ein hagerer stolzer Beduine mit einem Gesicht wie ein Raubvogel, dazu einen Bart und auf dem Kopf ein schwarzer Turban. Seine grüne, knöchellange Gandura, das traditionelle Gewand der Beduinen, glich irgendwie einem Nachthemd. Zoum Zoum hatte im zweiten Weltkrieg Wüstenpatrouillen als Späher geführt. Sein Orientierungssinn in der Wüste war legendär und Zoum Zoum deshalb auch unser Chef-Scout.

»Unser Motor ist der Wind«. »Und wenn der Wind schläft?« »Dann schlafen wir auch und warten Allahs Willen ab«.

Am nächsten Tag bauten wir unsere Segelwagen zusammen. Unter großem Interesse der Oasenbewohner: »Wo sind die Motoren?« fragten schließlich einige der Zuschauer in ihren langen Ganduras den Oberst. Dieser sprach gut arabisch und antwortete »Unser Motor ist der Wind«. »Und wenn der Wind schläft?« »Dann schlafen wir auch und warten Allahs Willen ab«. Eine Antwort, die bei der einheimischen Bevölkerung große Zustimmung fand.

Windstille beim Start

Der 12. Februar 1967 war als Starttag für die längste Sandregatta der Welt festgesetzt worden. Gleich nach Sonnenaufgang sprangen wir aus den Schlafsäcken. Hellwach und bereit für das große Abenteuer. Zelte abbauen und frühstücken – Kaffee und Kekse aus französischen Armeebeständen – und Ausrüstung bereithalten. Diese bestand für jeden Segelwagen aus Schlafsack, Signalpistolen, Reservereifen und Flickzeug, Streichhölzern, Klopapier und Notverpflegung für fünf Tage. Wie gesagt, die Regatta war gut organisiert.

Da standen sie nun auf der asphaltierten Piste am Rande der Oase, unsere Segelwagen. Fertig zum Start und auch die Begleitfahrzeuge waren abfahrbereit. Die gesamte Bevölkerung von Bechar hatte sich ebenfalls eingefunden. Aber … es gab kein Start. Die Segel hingen schlaff am Mast. Keine Brise rührte sich. Der Wind schlief, tief und fest. Nicht alles lässt sich gut organisieren, schon gar nicht die Natur …

Doch dann am nächsten Morgen: Wind! Kräftiger Nordostwind, der Himmel über der Wüste unwahrscheinlich hoch und blau und klar. Wir starteten!

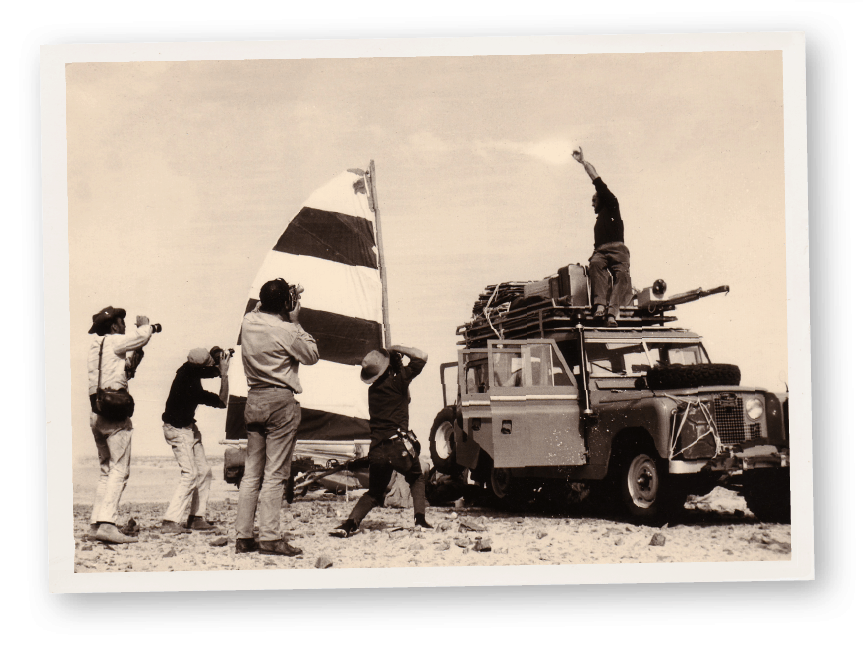

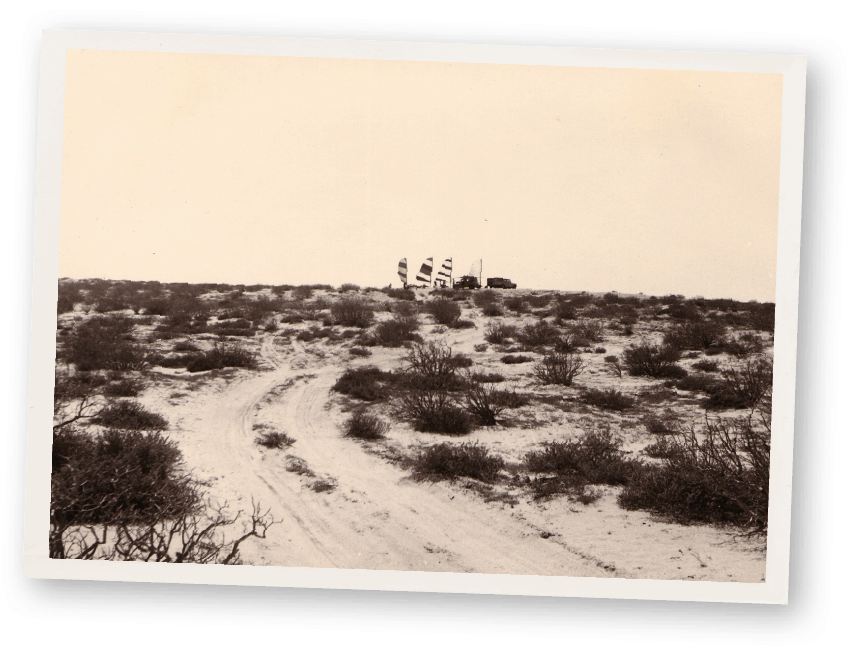

Wir rasten zunächst über die asphaltierte Piste – mit geblähten, leuchtend bunt gestreiften Segeln. Ein tolles Bild. Dann scherten wir aus in die flache steppenartige Wüste, segelten in weitem Abstand voneinander und umfuhren Hindernisse wie Steinbrocken und Dornbüsche. Weit vor uns der Landrover mit Zoum Zoum. Er saß auf dem Dach des Wagens, den Feldstecher immer bereit. Jede Stunde schoss er ein Rauchsignal ab, richtungsweisend für alle Piloten.

Die Sahara empfängt uns

Was für ein Unterschied zwischen Segeln in der Wüste und dem Segeln an unserem Nordseestrand. Am Strand gibt es nicht solche Unebenheiten des Bodens wie in der Sahara und auch keinen Staub, keine Steine. Hier warf das Vorderrad unentwegt Staubwolken auf, Steine und verdorrte Zweige. Wir banden Schals um den Kopf, um Mund und Nase zu bedecken. Und auch, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Unsere Augen schützten große Motorradbrillen.

Mittags gab es eine kurze Pause. Mit Käse, Wurst, steinhartem Weißbrot, Ölsardinen und dazu Grapefruitsaft aus Dosen. Schichtwechsel war mittags. Wer morgens gesegelt hatte, fuhr nachmittags im Landrover mit – unmöglich, den ganzen Tag zu segeln. Das war viel zu anstrengend und zu heiß.

Um 18.00 Uhr hielt Zoum Zoums Landrover dann neben einem Wadi, einem ausgetrockneten Flussbett. Denn Zoum Zoum wusste, dass spätestens um 18.30 Uhr der Wind einschläft und es dunkel wird. Wir sammelten uns alle am Wadi, schlugen unsere Zelte auf und sammelten Brennholz für das Abendessen. Dann wurden Nudeln mit Corned Beef oder Corned Beef mit Nudeln serviert. Übrigens stets in dieser Reihenfolge …

Um uns war schweigende Wüste. Grandios die Einsamkeit, die Unendlichkeit, die Leere dieser Landschaft und ein Sonnenuntergang, den es schöner nicht geben kann. Gleich darauf völlige Dunkelheit, mit einem atemberaubenden, funkelnden Sternenhimmel und Kälte. Gegenüber vierzig Grad Hitze tagsüber, und das im Schatten. Nun trugen wir zwei dicke wollene Pullover übereinander und froren trotzdem, bei vier Grad über Null. Wir saßen dichtgedrängt rund ums Lagerfeuer und freuten uns trotz allem: die ersten 120 Kilometer waren geschafft.

Duschen, Baden und Waschen wurde für uns allmählich zu einem Luxus, von dem wir nur noch träumten. Die Algerier hatten uns zwar einen Wassertankwagen mitgegeben, da wir jedoch insgesamt etwa 35 Personen waren, wurde das Wasser streng rationiert. Trinken, mindestens fünf Liter am Tag, war vorrangig. Dann Tee und Kaffee – aber kein Rasieren oder Waschen …

Um die Wette mit der Wüstenpolizei

Zwei Tage waren wir durch das Hamada du Guir gesegelt, einer Hochebene, in der nicht einmal mehr Dornenbüsche wuchsen. Kahle, monotone Wüste voller Geröll und glühender Hitze. Dann am Nachmittag des zweiten Tages: Sanddünen, den ganzen Horizont entlang. In denen eine ganze Truppe von Kamelreitern stand. Weiß gekleidet von Kopf bis Fuß, mit Schutztüchern vor dem Gesicht. Nur die Augen waren frei – wie Gespenster sahen sie so von weitem aus. Und rührten sich auch nicht von der Stelle. Sondern standen in den Dünen hoch aufgerichtet, Reiter und Kamele.

Plötzlich, wie auf Kommando rasten sie auf uns zu, mit gezückten Pistolen und wildem Geschrei. »Überfall« dachte ich, jetzt ist es aus«.

Plötzlich, wie auf Kommando rasten sie auf uns zu, mit gezückten Pistolen und wildem Geschrei. »Überfall« dachte ich, »jetzt ist es aus«. Zwei Stunden jagten wir uns gegenseitig durch die Wüste: ein Wettrennen zwischen Segelwagen und Kamelen.

Die Reiter, von denen wir zuerst angenommen hatten, sie seien räuberische Beduinen, waren stolze Meharisten, eine Art Wüstenpolizei. Der Angriff war gespielt – ein Spaß. Sie wollten uns willkommen heißen und uns ihre Reitkünste vorführen. Sie begleiteten uns zu einer kleinen Oase, die von Tamarisken-Bäumen gesäumt war. Dann galoppierten sie auf ihren Rennkamelen zurück in die Sanddünen.

Am Morgen danach dann steifer Nordostwind. Wir schossen über den harten Wüstenboden und schafften an diesem Tag 260 Kilometer – eine Höchstleistung. Trotz der vielen Reifenpannen, denn unsere Reifen waren den Dornen und Steinen der Wüste nicht gewachsen. Manches Mal hatten wir viermal täglich einen Plattfuß. Doch wir hatten bald gelernt, die Reifen ohne Werkzeug zu reparieren. Am Ende der Reise hatten wir wohl insgesamt mehr als siebenhundert Plattfüße …

Am zweiten Abend nach dem Wettrennen mit der Wüstenpolizei spürten wir zum ersten Mal die Strapazen unserer Wüstenregatta. Wir waren ziemlich fertig. Jeder von uns hatte jetzt nur noch einen Gedanken – schlafen.

Unsere fliegenden Guides

Am nächsten Tag führte die Piste in scharfen Haarnadelkurven steil hinunter in ein Tal. Eine wirklich halsbrecherische Segelei. Doch wir schafften es und alle kamen heil unten an. Nur die kleinen Lastwagen mussten einen erheblichen Umweg fahren.

»Flugzeuge« rief dann jemand auf einmal. Tatsächlich, da waren zwei Flugzeuge im Anflug, die schließlich dicht neben uns landeten. Es waren die beiden französischen Armeeflugzeuge, von nun an unsere Begleiter bis nach Nouakchott. Die Piloten kletterten heraus, jeder mit zwei Kartons Rotwein unter dem Arm: »Hallo, da sind wir«! Wir begrüßten sie begeistert.

Die Piloten waren unsere Schutzengel während der vielen tausend Kilometer, die wir nun durch unberührte Wüste segelten.

Die Jungs hatten einen Traumjob – während wir um sieben Uhr morgens starteten, konnten sie ausschlafen, starteten Stunden später und holten uns nach einigen Flugminuten wieder ein. Ihre Aufgabe war es, aufzupassen, dass keiner zu weit von der Route abkam. Sie dirigierten uns dazu per Funk oder landeten bei einem Team, dass sich etwas verirrt hatte.

So waren sie also unsere Schutzengel während der vielen tausend Kilometer, die wir nun durch unberührte Wüste segelten.

Bisher hatten wir die Sahara nur als meist steppenartige Wüste kennen gelernt. Jetzt präsentierte sie uns ein völlig neues Gelände, genannt Flesh Flesh. Zuerst erschien es uns ähnlich wie ein umgepflügter Acker und wir dachten: »Wird ziemlich holprig sein, hoffentlich gibt’s keinen Achsenbruch«. Doch Flesh Flesh entpuppte sich als dicker, puderfeiner Sand unter einer verkrusteten Oberfläche. Unseren Yachten machten deshalb die folgenden dreißig Kilometer Flesh Flesh nichts aus.

Aber den Landrovern und LKW’s: Sie brachen ständig ein, blieben im tiefen Sand stecken und mussten immer wieder herausgezogen werden. Dazu wurde eine Art Leiter unter die Räder geschoben. Eine mühsame Angelegenheit.

Nach dem Flesh Flesh erwartete uns die Sahara mit einer neuen Formation: Reg, ein harter und flacher Kiesboden. Zweihundert Kilometer Länge hatte dieses Reg und wir brauchten zwei Tage zur Durchquerung. Abends, erschöpft am Lagerfeuer, sprachen wir von Tindouf, einer Palmen-oase, die wir am nächsten Tag erreichen sollten.

Kamelreiter als Ehrengarde

Jedes Mal war das Auftauchen einer Oase in der Wüste tief beeindruckend für uns. Die Oasen liegen in der Regel in Senken und so tief, dass man sie von weitem nur als dunkelgrünen Fleck oder Strich ausmachen kann – die Kronen der Dattelpalmen. Auch die Palmenkronen von Tindouf erkannten wir schon von weitem. Grün, endlich! Ein langer Streifen fruchtbares Grün in der gleißenden Helle der Kieswüste …

Unser Empfang von der Oasenbevölkerung war unbeschreiblich. Erst hier wurde uns klar, wie stark unsere Regatta die Phantasie der Menschen in der südwestlichen Sahara beschäftigte. Überall sprachen sie davon, in den Nomadenzelten und in den oft viele hundert Kilometer weit auseinander liegenden Oasen: Überall wusste man, dass eine Karawane von Fremden unterwegs war, mit Wagen, deren Motor der Wind ist.

Auf dem Weg nach Tindouf hinein flankierten uns Kamelreiter zu beiden Seiten: Unsere Ehrengarde, blau gekleidete Männer des Regibat-Stammes. Nicht zu verwechseln mit den blauen Tuaregs, die weiter im Süden der Sahara leben. Eine Yacht hinter der anderen segelten wir zwischen der Ehrengarde zur Oase, hindurch unter großen Willkommensbögen. Sogar die Fahnen aller teilnehmenden Nationen hatte man aufgetrieben, natürlich auch die Deutsche.

Am Ortseingang erwarteten uns dann Menschenmassen: Mit ohrenbetäubendem Lärm, Jubelgeschrei und Freudentrillern, Trommeln, Händeklatschen und stampfenden Füßen wurden wir begrüßt. Nicht minder schön empfanden wir es, endlich wieder ein Bett und ganz viel Wasser zum Duschen zu haben.

Abends wurden wir vom Bürgermeister von Tindouf zu einem großen Essen eingeladen. Der Boden war mit Teppichen bedeckt, auf denen Schüsseln voller Speisen standen. Endlich mal etwas anderes als Nudeln mit Corned Beef und Corned Beef mit Nudeln. Zwei Tage gab es dann zu unseren Ehren auf dem Marktplatz ein großes Volksfest.

Dann hieß es wieder: sieben Uhr Start. Es kam uns vor, als ob wir schon Wochen unterwegs waren, dabei waren wir erst vor zehn Tagen in Bechar gestartet. In Tindouf wurde unser Rennen so geändert, dass es keine Wertungen mehr gab. Das einzige Ziel war nur noch, heil in Nouakchott anzukommen. Immerhin hatten bereits drei Segelwagen einen Totalschaden.

In Tindouf erhielt auch jeder Segelwagen neue Reifen, mit dickem Profil, fast wie M&S Reifen. Das war gegenüber den abgehobelten, profillosen Reifen, wie wir sie auch am Strand benutzten, ein wahrer Segen: Unser Plattfussaufkommen tendierte nun gegen null.

Ankunft in Mauretanien

Zoum Zoum fuhr in seinem Landrover wieder weit voraus und jede Stunde schoss er seine Signale in die Luft. Keiner von uns bemerkte, dass wir am Vormittag die mauretanische Grenze überquert hatten. Wie auch, es gab keinen Grenzbaum und keinen Beamten, der nach Pässen fragt. Nur menschenleere Wüste – hüben wie drüben.

Mauretanien, seit 1960 unabhängige islamische Republik, ist fast fünfmal so groß wie die Bundesrepublik: Ein Wüstenstaat, in dem rund eine Million Menschen leben, davon etwa 75 Prozent Nomaden.

Je weiter wir nach Süden kamen, desto heißer wurde es. Tagsüber waren es fünfzig Grad im Schatten, doch nach Sonnenuntergang kühlte es bis auf drei Grad ab. Diese enormen Temperaturunterschiede brachten sogar Steine dazu, explosionsartig zu bersten.

Der Wind blieb uns in den nächsten Tagen treu. Im Tal Qued el Hamra hatte es im vorigen Herbst geregnet. Es war deshalb grün und riesige Kamelherden weideten hier. Einen Tag später erreichten wir den Ort Ain ben Tili. Es gab einen großen Empfang im Zelt des Stammesführers: Eine traditionelle Teezeremonie, bei der starker, süßer Tee in kleinen Teegläsern gereicht wird. Die Gläser klebten und waren schmutzig. Doch Wasser ist hier einfach viel zu kostbar, um damit abzuwaschen …

»Verschollen« im Sand

Plötzlich machte unter den Piloten ein Wort die Runde: Sandsturm. Er war für den nächsten Tag angesagt. Doch wir mussten morgen die Wasserstelle von Iguetti erreichen. Denn unsere Kanister waren fast leer und unser algerischer Wassertankwagen war nicht mit nach Mauretanien gekommen.

Am Morgen tobte draußen bereits heftiger Wind. Kaum war es hell genug, starteten wir. Neunzig Kilometer segelten wir hinter den Landrovern her. Blieben dicht beieinander, um uns im feinen Sandnebel nicht zu verlieren. Zoum Zoum mit seinem sagenhaften Orientierungssinn dirigierte uns den Weg bis zum Teich von Iguetti. Es wurde schließlich auch windstill und klarte auf. Wir wollten in dem Teich baden, doch der Oberst wehrte ab. »Für die Wüstenbewohner ist das Wasser unrein, wenn Menschen darin baden. Sie werden es dann nicht mehr trinken.« Angesichts der von Kamelmist durchtränkten Brühe fiel es schwer, sich diese als Getränk vorzustellen …

Am Nachmittag des gleichen Tages brach der Sandsturm dann mit voller Wucht los. Der Sand umgab uns wie dichter brauner Nebel. Es wurde dunkel und Sand fegte in die Zelte. Wir hatten die Zelte mit Steinen befestigt, die Flugzeuge angepflockt und die Landrover zum Schutz drum herum gestellt. Alles war sandig, draußen heulte der Sturm die ganze Nacht und den folgenden Tag weiter. Wir drei Deutschen hatten für diesen Tag eine Schaltung über einen französischen Amateurfunker in das Aktuelle Sportstudio im ZDF vereinbart. Aber wegen des Sturms kam keine Verbindung zustande. Das ZDF meldete daraufhin: »Deutsche Strandsegler in der Sahara verschollen.«

Am nächsten Tag war der Spuk endlich vorbei. Am Nachmittag kamen wir in ein Gebiet mit ausgetrockneten Flüssen. Der zementharte Boden war dort überall aufgerissen, breite Erdspalten taten sich auf und waren für die Landrover nicht passierbar. Ein wüstes Gelände, dass die Landrover weiträumig umfuhren. Doch wir mussten durch: Augen zu und los. Die Yachten schossen rumpelnd und holpernd über diesen teuflischen Boden. Das Steuer war kaum zu halten. Als wir nach 15 Kilometer ohne größeren Schaden wieder sandigen Wüstenboden unter den Rädern hatten, waren wir so fertig, dass sofort die Zelte aufgebaut wurden.

Stunden später kamen die Landrover. Bis auf zwei: Ausgerechnet die mit dem Proviant und den Benzinkanistern fehlten. Also kein Corned Beef und keine Nudeln, nur Notverpflegung. Die ganze Nacht wurden Leuchtraketen abgeschossen. Kein Frühstück, und die Flugzeuge konnten nicht suchen, weil das Benzin fehlte. Endlich tauchten die beiden fehlenden Landrover auf. Sie waren bis an die Achsen im Sand stecken geblieben und mussten sich gegenseitig immer wieder freischaufeln.

Atlantik in Sicht!

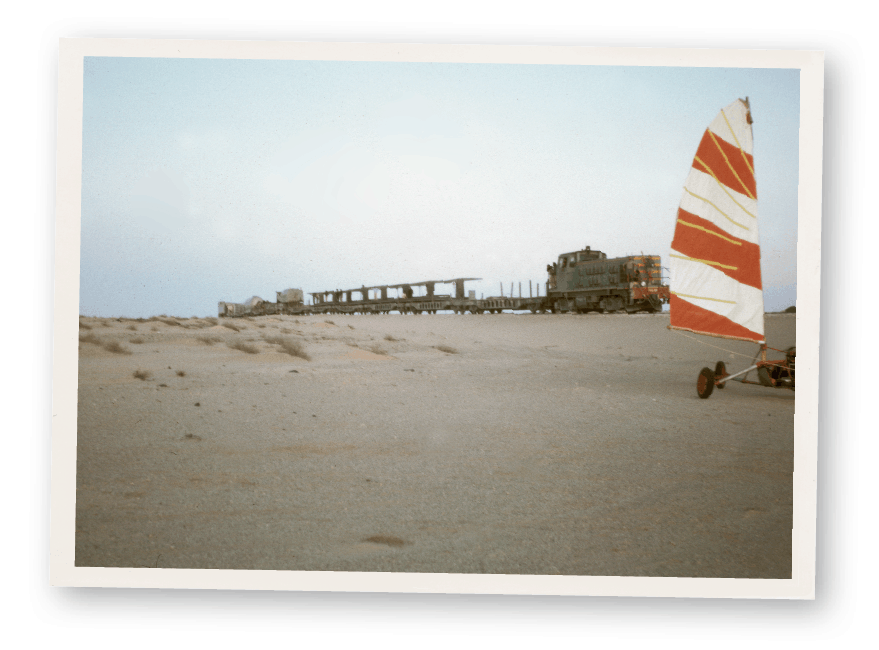

Am 22. Tag unserer Reise kamen wir nach Zouerat. Hier wird Eisenerz gefördert und per Bahn nach Port Etienne an der Atlantikküste gebracht, um dann von hier in alle Welt verschifft zu werden. In Zouerat leben viele Europäer mit ihren Familien. Sie luden uns zur Übernachtung ein. In weiße Villen mit gepflegten Gärten, blühenden Blumen und Swimmingpools. Und eisgekühlten Getränken – es war das Paradies. Zwei ganze Tage durften wir diese Gastfreundschaft genießen. Um einen Umweg zu vermeiden, segelten wir nun einen kleines Stück durch Spanisch Sahara. Auch hier keinerlei Grenzkontrollen. Nur Sandwüste.

Dann brach die Achse eines Segelwagens. Es war in der Nähe der Eisenbahnlinie, auf der ein 2,5 km langer Zug das Eisenerz nach Port Etienne bringt. Wir schossen Leuchtraketen ab und der Zug hielt an. Wir konnten ein Schweißgerät ausleihen und unseren Achsschaden beheben. Am nächsten Tag schlief dann der Wind ein. Wir kamen nicht weiter und schmorten in der Hitze. Oberst du Boucher hatte Mitleid mit uns Wüstenseglern: »Jetzt verzichten wir auf jeden Ehrgeiz und lassen die Segelwagen von den Landrovern ziehen.«

Dann landeten die Flugzeuge mit unseren Schutzengeln mal wieder neben uns. »Wir haben den Ozean gesehen. Höchstens noch zwanzig Kilometer bis dorthin!« Wir banden die Segelwagen an die Landrover und nach jedem Kilometer glaubten wir, den Ozean zu sehen. Da war blaues Wasser, ganz dicht. Doch immer war es nur eine Fata Morgana …

Als wir am nächsten Tag dann tatsächlich den Atlantik erreichten, sagte keiner von uns ein Wort. Keine Begeisterung, wir waren einfach zu erschöpft. Wir stürzten uns ins Wasser, angezogen wie wir waren. Nur Zoum Zoum blieb am Strand. »Dass es so viel Wasser auf der Welt gibt«, murmelte er. Unbeschreiblich der Fischreichtum: Wir fingen die Fische mit unseren Hemden. Es gab abends gebratenen Fisch. Kein Corned Beef und keine Nudeln …

Nur noch hundertfünfzig Kilometer trennten uns jetzt von Nouakchott. Wir segelten auf vertrautem Gelände – am Strand.

Am Ziel: als mauretanische Offiziere

Nouakchott liegt am Atlantik, umgeben von Wüste. Eine Stadt mit 11.000 Einwohnern und mit flachen weißen Häusern wie aus dem Baukasten. Es gibt einen kleinen Flugplatz und zweimal in der Woche geht ein Flug nach Europa.

Auch Nouakchott bereitete uns einen grandiosen Empfang: Menschenmassen zu beiden Seiten der Piste, die in die Stadt führte. Autos mit mauretanischen Regierungsbeamten und europäischen Diplomaten, Kameraleute und Journalisten. Wir segelten, eine Yacht hinter der anderen, die letzten unserer fünftausend Kilometer in die Stadt.

Wir duschten, badeten und schliefen in weichen Betten. Empfänge wurden gegeben und Reden gehalten. Insgesamt 32 Tage waren wir unterwegs gewesen – quer durch die westliche Sahara. Der mauretanische Präsident Moktar ould Daddah verlieh allen Teilnehmern einen Orden und ernannte uns zu Offizieren der mauretanischen Armee. Dazu erklärte er das Jahr 1967 zum »Year of the Sand-Yachts«.

Ob wir solch eine Regatta noch einmal machen würden, fragte uns später ein Reporter im Aktuellen Sportstudio. Rüdiger, Uwe und ich sahen uns an. »Vielleicht« meinten wir zögernd, denn wir dachten an die Strapazen der vergangenen Wochen. Aber schon einige Zeit später, als wir wieder in Hamburg waren, sagten wir »Fünftausend Kilometer Strandsegelregatta durch die Wüste? Wenn es morgen wieder los ginge, sofort« …

Heia Lange

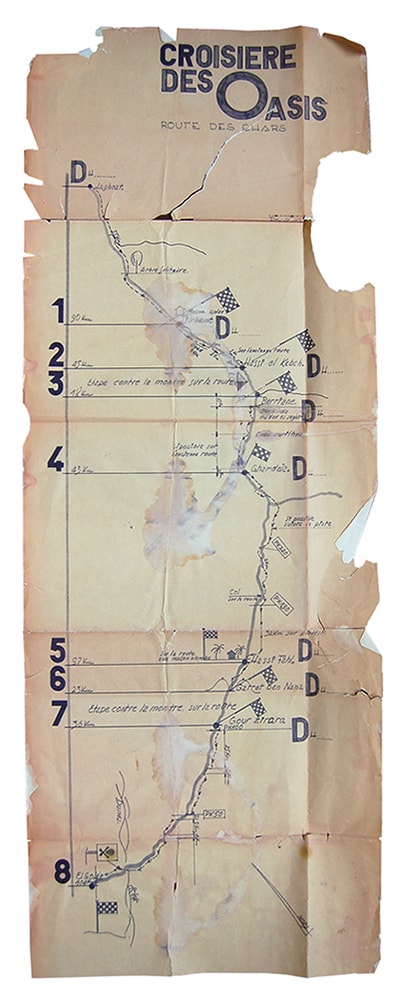

In Zeiten, weit vor Googlemaps wurde nach handgezeichneter Karte gefahren.

In Zeiten, weit vor Googlemaps wurde nach handgezeichneter Karte gefahren.

Heia Lange, Rüdiger Grassy und Uwe Schröder bei der „Aktuellen Schaubude“.

Mit der DC3 nach Colomb Bechar.

Der Startschuss vom Landrover.

Kamelreiter griffen die Strandsegler mit gezückten Pistolen und wildem Geschrei an – es war ein Spaß, der Meharisten, einer Art Wüstenpolizei um die Reitkünste vorzuführen.

Zwei französische Armeeflugzeuge begleiteten die Expedition .

An der Oase warteten Menschenmassen.

An der Oase warteten Menschenmassen.

Mit Leuchtraketen stoppten wir den Zug …

Mit Leuchtraketen stoppten wir den Zug …

… und liehen uns Schweißgerät für die Reparatur aus.

… und dann erreichten wir endlich den Atlantik.

… und dann erreichten wir endlich den Atlantik.

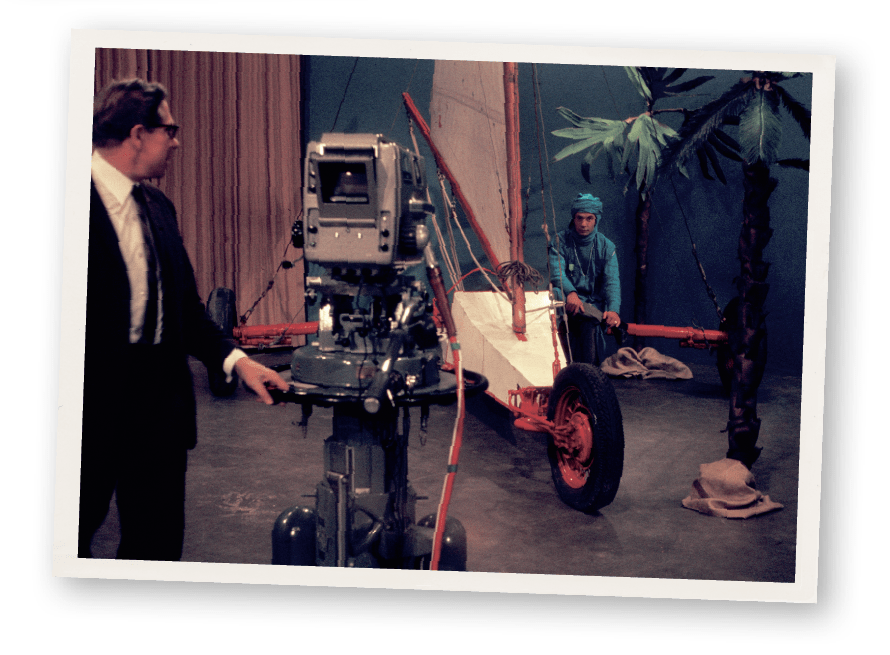

Im „Aktuellen Sportstudio“ wird von den Abenteuern berichtet.

Im „Aktuellen Sportstudio“ wird von den Abenteuern berichtet.